En attendant le quatrième volet de sa série sur l’inspecteur Sadorski, nous avons posé cinq questions à Romain Slocombe autour de son travail sur la Seconde Guerre mondiale.

[Voici une nouvelle série d’interviews, afin de comprendre ce qui motive les auteurs à ancrer certains de leurs romans dans le passé. Cette série fonctionnera toujours sur les mêmes 5 questions.]

L’inspecteur Sadorski. Trois volets publiés jusqu’à présent, particulièrement denses – une des marques de l’auteur – et ce n’est pas fini. La série commence en 1942. C’est précis, documenté mais tout le talent de Slocombe tient au fait qu’il n’en fait jamais trop. On ne sent pas le travail d’archives, toutes les recherches servent de toile de fond au roman, lui donnent toute l’ambiance. Au milieu, Sadorski. L’une des forces du roman tient en ce personnage. Faire une série avec un homme sympathique auquel le lecteur peut s’identifier, c’est « facile ». Mais avec un personnage comme Sadorski, cela devient beaucoup plus difficile.

Lire aussi : Polar historique : Power de Michaël Mention

Quelle période ?

Plus que la Seconde Guerre mondiale, qui est un sujet bien vaste, et trop « guerrier » pour moi, j’ai voulu traiter de l’Occupation, et en particulier à Paris, la ville où je suis né (en 1953, donc neuf ans après sa libération) et où j’ai vécu presque toute ma vie. Et comme ce sujet à lui tout seul est déjà très complexe pour le lecteur, j’en ai traité des périodes spécifiques, dans un ordre chronologique rigoureux. La série Sadorski commence au printemps 1942. Le 2e épisode se passe peu après, durant l’été, à l’époque de la rafle du Vél d’Hiv’, précisément. Le 3e se déroule en mars 1943, après la défaite allemande de Stalingrad, qui a des répercussions importantes sur les populations occupées car on comprend que les Allemands pourraient bien perdre la guerre d’ici un an ou deux, et l’hypothèse d’un débarquement anglo-américain à l’ouest, l’ouverture d’un second front, devient de plus en plus vraisemblable. Les collaborateurs commencent à avoir de bonnes raisons d’être inquiets, ou de retourner leur veste.

Je suis en train d’écrire le 4e épisode, qui a lieu en octobre-novembre 1943 : on est dans les prémices d’une guerre civile, avec des attentats quotidiens ; en revanche, les Brigades spéciales sont sur le point d’éradiquer la résistance armée communiste dans la capitale, avec la traque du groupe de FTP-MOI que l’on a appelé, de façon un peu erronée, le « groupe Manouchian ».

Pourquoi ?

Mes parents, quand j’étais petit, et ma famille en général, parlaient constamment de la guerre, qu’ils avaient vécue de façon très romanesque et où ils s’étaient trouvés miraculeusement épargnés, en dépit des risques considérables qu’ils avaient pris – sans qu’on puisse les qualifier de « résistants » au sens propre. À l’été 1940 ma mère a franchi la ligne de démarcation en train, munie de son seul passeport britannique. Au lieu de l’arrêter, au contrôle des compartiments à la gare de Moulins, le jeune officier allemand qui a vérifié ses papiers l’a laissée passer sans rien dire. Elle a pu ainsi rejoindre mon père près de Limoges où il était démobilisé (étudiant en architecture, il avait vécu la retraite de mai-juin 1940 comme sous-officier dans un groupe autonome d’artillerie légère).

Après avoir passé l’hiver 40-41 à Lyon ils ont réussi à embarquer en février sur le Winnipeg, un cargo partant de Marseille à destination des Antilles françaises puis des Caraïbes, et de là à gagner New York, où mon père a trouvé du travail dans un grand cabinet d’architecte. Il s’est ensuite engagé dans les forces françaises de l’armée américaine (rattachées à la division du général Patton) et a participé à l’invasion de l’Allemagne et à la libération de la Tchécoslovaquie par l’ouest, jusqu’à la jonction avec les Russes. Il en a rapporté quelques armes, dont un fusil-mitrailleur Degtyarev en assez mauvais état, et des livres de photographies nazis piqués dans les bibliothèques du Reich. Il m’a raconté qu’un soldat russe, dans l’euphorie de la fraternisation, lui avait fait cadeau d’un autocar ! Mon père ne l’a pas ramené… Quant à mon grand-père anglais, George Slocombe, il était un journaliste antifasciste assez connu à l’époque, et après avoir fui sa maison normande durant l’exode, a vécu à Londres durant le Blitz, et avait une émission politique à la BBC. Mon oncle Paul Bouchon (pseudonyme Boivin) et ma tante travaillaient à l’émission “Les Français parlent aux Français”, et mon oncle Douglas Slocombe, qui est devenu un célèbre chef-opérateur, était cameraman de guerre sur les convois anglais en mer du Nord… Tout le monde dans ma famille en est sorti indemne.

De l’influence familiale

Je pensais que c’était leur histoire, ou leurs histoires, et que ce n’était pas à moi d’écrire dessus, d’autant que le sujet était immense et complexe. Mais quand j’ai découvert que ma grand-mère russe, que j’ai très bien connue, était juive et que c’était un « secret de famille », je me suis dit que j’étais finalement assez qualifié pour regarder tout ça d’un peu plus près, et m’inspirer de mes découvertes pour écrire une nouvelle série de romans. Je connaissais mal la période au départ, mais à force de travailler dessus je suis considéré à présent comme un « spécialiste »…

Quelles recherches ?

J’ai d’abord lu des ouvrages historiques traitant de la police française sous l’Occupation, et de la traque des Juifs par cette police et par les services allemands à Paris. Cela m’a incité à me concentrer sur la 3e section des Renseignements généraux, spécialisée dans les arrestations de Juifs sur la voie publique. Un certain inspecteur Louis Sadosky sévissait dans ce service, et je me suis librement inspiré du personnage, en modifiant légèrement son nom. Sur les conseils de l’historien Jean-Marc Berlière (qui m’avait été « recommandé » par Didier Daeninckx), je me suis rendu aux Archives de la préfecture de police, en banlieue parisienne, ainsi qu’aux Archives nationales à Pierrefitte. Là, surtout aux APP, dont l’accès est assez facile, j’ai consulté et photographié des milliers de documents, notamment les dossiers d’épuration des policiers les plus impliqués dans la collaboration, les arrestations, les tortures ; et les dossiers de familles juives étrangères surveillées ou arrêtées par les RG.

« Rapports de quinzaine » et presse ancienne

Avant de commencer chaque roman, je consulte en priorité les « rapports de quinzaine » des Renseignements généraux concernant les deux mois environ où se déroule l’intrigue. Ces rapports sont truffés de détails sur tous les aspects de la vie quotidienne à Paris sous l’Occupation (opinion publique, presse, spectacles, ravitaillement, marché noir, faits divers, condamnations, internements de Juifs et d’étrangers, bombardements, etc.). Une fois que j’ai débuté les premiers chapitres, je lis en parallèle les ouvrages de documentation que j’ai rassemblés, sur les sujets des chapitres en cours. Cette documentation englobe là aussi tous les aspects. Cela peut être le cinéma français et les tournages, les conditions d’existence dans les camps d’internement, la répression des résistants communistes (qui sont les premiers à se lancer dans la lutte armée, à partir du printemps 1941), la vie scolaire des lycéens, et ainsi de suite. Je travaille beaucoup à partir de journaux intimes, écrits par des personnes appartenant à des milieux divers.

Et puis il y a aussi la presse quotidienne, qu’on peut lire sur Internet grâce à Gallica.fr. Je parcours en général les journaux parisiens de la collaboration (Le Matin, Le Petit Parisien, Paris-Soir). Il y aussi les magazines de mode de l’époque, que j’achète chez des bouquinistes. Et il y a longtemps j’avais acheté une collection du magazine La Semaine (une sorte de Paris-Match version collabo) pour les années 1941-42, avec beaucoup de photos et d’articles sur le Paris occupé. Tout cela me sert pour les descriptions, la reconstitution de l’époque, mais j’y trouve également des idées qui vont influer sur le scénario du roman.

Quel travail sur le style, sur la langue ?

Pour la langue, tous les personnages doivent s’exprimer de la façon la plus « naturelle » possible, en fonction de leur classe sociale, de leur éducation, de leur origine ethnique. Je déteste les romans où tous les personnages parlent pareil (et comme l’auteur, je suppose). Je visionne beaucoup de DVD de films français tournés sous l’Occupation ou juste avant. Cela me permet de vérifier si telle ou telle tournure ou expression existait déjà. Pour les flics et les truands, j’utilise des vieux dictionnaires d’argot (dont l’excellent Langue verte et noirs desseins d’Auguste Le Breton) ou je lis des polars d’auteurs comme Albert Simonin, Pierre Siniac… Le vocabulaire de la police est lui très spécifique, il existe d’ailleurs un dictionnaire à ce sujet, que je me suis procuré ; mais j’ai trouvé aussi des expressions dans les procès des policiers sous l’épuration, où juges (flics résistants) et inculpés, dans un renversement des rôles, appartiennent à la même profession. Quant aux grandes bourgeoises, j’ai vécu dans ce milieu quand j’étais enfant, je sais comment elles parlent… Et, lorsque j’écrivais sur la rafle du Vél d’Hiv, j’ai contacté un grand professeur de yiddish afin qu’il me traduise quelques phrases, que je lui ai envoyées en français. Parce que les générations âgées chez les immigrés juifs de Pologne ne parlaient que le yiddish, à l’opposé de leurs petits-enfants qui étaient scolarisés dans les écoles françaises et leur servaient d’interprètes…

J’essaie de maintenir un degré constant de réalisme tout au long des romans, ce qui fait que le lecteur est dans l’incapacité de savoir ce qui est vrai ou ce qui appartient au domaine de la fiction.

Pour le style, je me relis beaucoup (afin de supprimer les répétitions, remplacer des mots pour des questions de sonorité, repérer les débuts de paragraphes trop similaires, etc.), et j’essaie d’écrire de la manière la plus sobre possible. Sujet-verbe-complément. Réduire la quantité d’adverbes et d’adjectifs. Et faire des dialogues à l’américaine. Ce sont les auteurs américains (Dashiell Hammett, Ernest Hemingway, James Cain, Horace Mc Coy, Jim Thompson, etc.) qui m’ont enseigné à faire des dialogues où l’on sait qui parle sans qu’il soit nécessaire de mettre partout des « dit-il », « explique-t-elle », « s’insurgea-t-il », etc., dont sont truffés nos polars français actuels. Et puis j’évite de lire des romans contemporains, trop marqués par le parler quotidien d’une langue en total appauvrissement.

Si l’on veut se pénétrer de la langue française, il faut lire les écrivains du XVIIIe siècle (Diderot, Casanova, Rousseau) et ceux de la première moitié du XXe. Il est utile de lire aussi ceux du XIXe, ce que j’ai fait au lycée, mais il faut absolument éviter de les imiter car ils écrivent trop « fleuri » (peut-être parce qu’ils étaient souvent feuilletonistes) et sont une influence redoutable ; privilégier ceux qui écrivent sobre, comme Stendhal, Flaubert, Huysmans, Maupassant, et lire quand même Zola pour le rythme et la sonorité des phrases. En ce qui concerne mes lectures de romans étrangers, je cherche quand c’est possible les traductions un peu anciennes, qui ont l’avantage d’être écrites généralement en très bon français – alors que les nouvelles, suivant la mode actuelle d’une fidélité presque littérale, sont peu fluides et ne font pas attention à la sonorité, ce qui fait grincer mes oreilles.

Quels personnages pour incarner cette période ?

Le lecteur suit en permanence Sadorski, comme si une caméra était fixée sur son épaule. Les gens qu’il rencontre sont soit entièrement fictifs (Julie Odwak et sa mère, par exemple), soit inspirés de personnages réels mais avec des noms modifiés, soit ce sont des figures réelles voire historiques. Je modifie légèrement les noms quand je veux qu’un personnage accomplisse des actions que son modèle n’a pas accomplies dans la réalité. Beaucoup des flics autour de Sadorski, à la 3e section des RG, gardent leurs noms réels ou ils sont à peine modifiés (l’inspecteur Magny devient Magne, par exemple, et le commissaire Lanteaume devient Lantelme). Pour les personnages historiques, je suis forcé d’inventer parfois leurs dialogues (comme la scène avec le commissaire André Baillet dit « le Colonel », directeur adjoint des RG, dans L’Étoile jaune de l’inspecteur Sadorski) mais j’essaie de rester dans les limites du vraisemblable, et j’avais consulté son dossier d’épuration aux Archives afin de me faire une idée précise de ce personnage totalement abject.

Pour la scène de tournage de film aux studios des Buttes-Chaumont dans Sadorski et l’ange du péché, je devais faire intervenir Robert Bresson, le réalisateur, et pour cela je me suis procuré plusieurs livres à son sujet, dont ses écrits sur le cinéma. J’ai placé dans sa bouche plusieurs phrases extraites de ceux-ci. Et j’avais lu aussi les souvenirs de la productrice, et ceux du père Bruckberger qui était co-scénariste et se disputait beaucoup avec Bresson. Tout cela m’a permis de faire une scène de tournage à la fois drôle et crédible, basée sur une quantité de détails réels, comme les figurantes habillées en religieuses qui se chauffent autour de braseros car la température est glaciale dans les studios, et que les tournages avaient lieu la nuit à cause des coupures de courant dues au rationnement (j’ai même trouvé le modèle de la caméra, sur une photo de tournage puis en faisant une recherche sur le catalogue du Musée de la cinémathèque française ; et j’ai visionné Les Anges du péché de nombreuses fois sur mon ordinateur pour choisir et décrire le plan qui est filmé). Quant à la rencontre fortuite de Sadorski avec Pierre Fresnay, il y a un petit dialogue qui est inventé, naturellement, et plutôt de caractère comique. Quant aux officiers nazis, comme le capitaine Dannecker par exemple, je dispose de témoignages sur leur comportement au cours des déportations du camp des Tourelles ou de Drancy. Les descriptions sont donc aussi réalistes que possible. Mais j’essaie de maintenir un degré constant de réalisme ou de vraisemblance tout au long des romans, ce qui fait que le lecteur est dans l’incapacité de savoir ce qui est vrai ou ce qui appartient au domaine de la fiction…

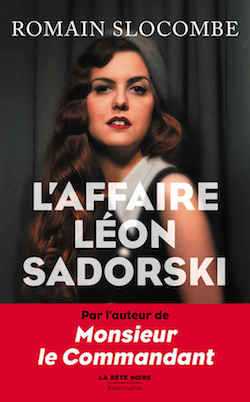

La série Sadorski, dans l’ordre :

L’Affaire Léon Sadorski, L’Étoile jaune de l’inspecteur Léon Sadorski, Sadorski et l’Ange du péché.

Pour aller plus loin

Romain Slocombe chez Robert Laffont et chez Points